El

15 de diciembre de 1945, Rafael Santos Torroella[1]

publicó en el número 9 (página 6) de “Cartel de las Artes” un interesante

artículo titulado “Rafael Zabaleta o la obsesión”. Se trata de un texto poco

conocido y que creo que merece la pena difundir para un mejor conocimiento de

la obra de Zabaleta y del importante papel que el pintor desempeñaba en el

panorama artístico apenas tres años después de su primera exposición individual

(Madrid, Galería Biosca, 1942).

Cabecera de la revista "Cartel de las Artes"

Sobre

“Cartel de las Artes” la Biblioteca Nacional de España (Hemeroteca Digital) publicó

el 22 de mayo de 2019 una descripción de la que selecciono los siguientes

datos:

Auténtico

mirlo blanco en el páramo cultural español de la época, esta revista de arte recogía las principales

tendencias del arte contemporáneo mundial así como la actualidad de la escasa

producción artística nacional. La publicación, de periodicidad quincenal en

principio, nació impulsada por Enrique Azcoaga[2], escritor, poeta y crítico de arte

perteneciente al movimiento conocido como Generación del 36.

Tras la aparición del primer número en junio

de 1945, la revista fue saludada así por ABC: “El Cartel de las Artes es una

publicación que figura en la vanguardia de la intelectualidad española.

Felicitamos a Azcoaga por el éxito de su publicación”.

La realidad es que pese a su calidad la

revista no tenía mercado en la mísera España del momento -aún estaba en vigor la cartilla de racionamiento-, y

tampoco recibió ayuda oficial alguna; todo lo contrario. Como señala Ana Isabel

Álvarez Casado en su obra Repertorio bibliográfico artístico en prensa

periódica española (1936-1948), “revista de talante progresista y aperturista

sufrió en no pocas ocasiones críticas y medidas coercitivas procedentes de la

siempre presente censura”.

Asombra ver la atención que la publicación

presta a la figura de Pablo Picasso, uno de los demonios del franquismo por su

ideología comunista y su apoyo decidido al Gobierno de la República, para el

que hizo el ‘Guernica’ en la Exposición Universal de Paris de 1937. En el n.6,

de 15 de septiembre, incluye un artículo que

Picasso escribió en 1929; en el n.9, de 15 de diciembre, la revista se

abre con un artículo dedicado al artista con el título El caso Picasso, firmado

por el psicoanalista Carl Gustav Jung. Y en el último número, de 10 de marzo de

1946, se puede leer una columna con el título Resurrección de Pablo Picasso en

la que se dice sin ambages que el artista “es el suceso plástico más importante

del siglo XX”.

Esta valentía y libertad de opinión iba a

tener consecuencias. De hecho, fuera por la censura, fuera por la falta de

ingresos y financiación o por ambas razones a la vez, la revista no volvió a

salir a la calle y su editor, Enrique Azcoaga, tuvo que salir fuera de España a

buscarse la vida en Argentina. El suyo fue un exilio autoimpuesto.

[…]

Aparte de sus novelas, obras poéticas y

críticas de arte, su labor como fundador de la revista Cartel de las Artes hace

de Enrique Azcoaga una figura fundamental en la historia del arte español del

siglo XX.

La revista contó con colaboradores de

primera fila como el historiador del arte José Camón Aznar, el crítico Juan

Eduardo Cirlot o el poeta Juan Ramón Jiménez, entre otros. Aparte de sus

artículos dedicados a artistas contemporáneos, en sus secciones de Correo de Artistas, Brújula y Noticiario

informaba de novedades bibliográficas españolas y extranjeras, así como de las

traducciones y reediciones de clásicos de la historiografía artística.

Esta es la transcripción textual (respeto la ortografía original) del artículo de Rafael Santos Torroella:

|

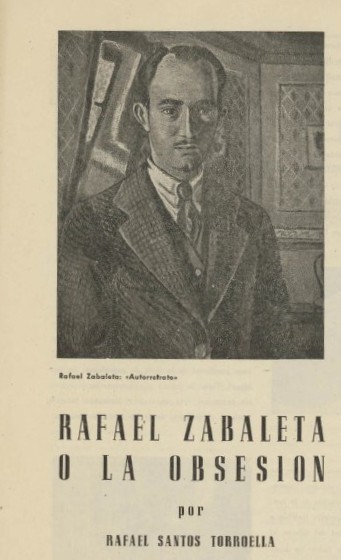

| Cabecera del artículo de Rafael Santos Torroella |

EXISTE

para el espectador ingenuo una clasificación elemental de la pintura

contemporánea: la que está a la altura de su comprensión y la que no acierta a

explicarse del todo, pues no se le alcanza qué es lo que se ha querido expresar

o decir por medio de ella. Sólo por una especial benevolencia el crítico podrá aceptar

una clasificación semejante, si no por otras razones, al menos por la de que

nada está tan cargado de densidad en arte como la aparente sencillez de la obra

bien lograda. Sencillez, empero, que no puede confundirse con ligereza o superficialidad.

¿Quién no adivina la represa de ardorosa pasión que se oculta tras la ponderada

gravedad de Velázquez o tras la reflexiva madurez del Tiziano? En realidad,

podría asegurarse que nada existe tan complicado, tan inexplicable y obstinadamente

difícil como aquello que finge entregársenos en dócil simplicidad. Mas no será mucho

lo que el crítico pueda perder al intentar en alguna ocasión dejarse conducir

al mismo terreno que cierto sector del público se avendría muy bien a

considerar como el único aceptable para llegar a una verdadera inteligencia.

Las concesiones nunca serán tan graves como para que aquél pueda sentirse en

peligro.

Dentro,

pues, de esa clasificación elemental, y pasando por alto su indudable limitación,

nada nos sorprendería que la pintura de Rafael Zabaleta fuese incluída en el segundo

grupo. Al menos, el mundo que él nos ofrece se halla en desacuerdo, en muchas

ocasiones, con el que se ha dado en admitir por el único posible en las representaciones

plásticas. ¿Por qué la curva cilíndrica de una botella desaparece en tal lienzo

para convertirse en una superficie plana? ¿Por qué en tal otro la atmósfera y

la distancia, que constituyen uno de los atributos del paisaje, son ahogados por

ese hacinamiento, por esa ruda proximidad de cuanto en él se representa? Y aún

la disconformidad sea mayor, tal vez, en lo que al empleo mismo de los colores

se refiere: esa crudeza y brusquedad con que ellos se entretejen sobre el

lienzo parecen rehuir todo propósito de hallar, a los ojos del espectador, una justificación

coherente y precisa. Y ante todo esto, ¿con qué criterio cabrá juzgar de los

méritos posibles en tales obras?

Con

sólo estas interrogaciones ya tendríamos más que suficiente para evadirnos

hacia una serie de problemas que afectan nada menos que a la totalidad del arte

contemporáneo. Deberemos, pues, en lo posible, limitarnos al caso concreto de

la pintura de Rafael Zabaleta, pues lo único que nos interesa aquí es llegar a

una caracterización —no a un juicio de valor— de la misma, accesible a ese

anónimo y descontentadizo espectador.

No

habrá dificultad en que nos pongamos de acuerdo al admitir como punto de

arranque aquella trinidad de aspectos que cierta estética de nuestros días nos

ha señalado como fundamentales: la voluntad

de arte, el poder o potencia del

artista y la obra resultante como pura objetividad. Expresado en otros términos:

el impulso creador, la manera de manifestarse éste por medio de los materiales

idóneos, y el producto mismo, la objetivación de aquel impulso y de aquel

procedimiento previos.

Por

lo que al primer aspecto se refiere, nos será necesario reconocer que en él

reside el verdadero centro de esa libertad creadora por la que el arte se

distingue de otra humana ocupación cualquiera. A poco que se medite en la

naturaleza y vida de nuestros actos, este postulado del arte como liberación

aparecerá como incontestable, tanto desde el punto de vista del contemplador

como del artista mismo. Lo contrario sería querer reducir aquél a unas leyes

uniformes y rígidas de expresión, cuando su esencia misma ha venido revelándose

a través de todos los tiempos como una mutación incesante en el terreno de las

formas: Toda voluntad de arte es un fenómeno único, inesperado y liberador.

Frente a él no nos cabe otra actitud, si de veras solicitamos que nos comunique

la gracia de que viene asistido, que la de un fervoroso rendimiento; esto es,

que el crédito que le otorguemos sea ilimitado. Bástenos, pues, como piedra de

toque, ya que esto es lo que todos desearían, el comprobar a posteriori si ha colmado o no las esperanzas que en él pusimos; y

nada serían éstas si, en reciprocidad, no

latiese también en el fondo de nosotros mismos aquella apetencia de liberación

que engendra a la obra artística.

La

voluntad de arte de Rafael Zabaleta—la que nosotros podemos descubrir a través

de sus manifestaciones— muéstrasenos siempre con una crudeza obsesiva. Es por ella,

sin duda, por la que el pintor limita su campo visual (es decir, el contenido

que en éste se apresa) y se reduce tan sólo a sus elementos primarios, que él se

obstina en tratar de percibir en un estado de rabiosa inmadurez. No se dirige a

las cosas mismas, tal como en su superficie se nos muestran, para descansar en

una sumisión a su prístina evidencia. Parece como si quisiera descomponer el

mundo en torno, hacer que éste regresara a su primitiva entereza, como si las

formas, las masas y los colores recobrasen su condición de materiales informes en

espera de la mano del creador que fuera a ordenarlos de nuevo. Es de este modo,

por este obsesivo descarnamiento de la realidad, por el que Rafael Zabaleta

asume una voluntad de arte independiente de toda referencia preestablecida. Y

si él vuelve a reconstruir el paisaje que se ofrece ante sus ojos y nos lo

muestra en una recomposición distinta, el resultado nos será lícito decir que

nos gusta o que no nos gusta; pero nunca podremos negarle la lógica estilística

y personal a que obedece. Más aún, si nosotros, desde nuestro ángulo

contemplativo, fuésemos consecuentes también, deberíamos admitir que ese fondo

liberador de la sorpresa y la emoción insospechadas con que quisiéramos que el arte

se impusiera siempre a nosotros, por ningún camino podría desvelársenos mejor

que por el de esfuerzos como éste de Zabaleta por volver al residuo elemental

de las cosas visibles, para ofrecernos una visión inédita de las mismas que se

aparte del lugar común.

No

quisiera incurrir en el pecado de entrometimiento y exceso de confianza a que

esa denominación de poder o potencia del artista acostumbra a

inducimos. Bien se entiende que por ella nos adentraremos en el recinto mismo

del taller, donde se fraguan los secretos o recetas que han de conducir a la

ejecución material de lo que una voluntad de arte se proponga como objetivo.

Mas hoy parece que nadie concedería crédito suficiente a una crítica que no estuviera

al cabo de la calle —y lo manifestase así de continuo— en todo lo que se

relaciona con esos menesteres estrictamente profesionales. Diríase que se estima

en más el camino que la meta conseguida, y ello por el error harto frecuente de

considerar que tras las fatigas y trabajos del pintor al ir embadurnando sus

lienzos se nos va a revelar nada menos que el gran secreto de la pintura. Y

quién sabe si no guardará también muy estrecha relación con esta debilidad por

la técnica pictórica aquella incultura y despreocupación de los propios

artistas, por las que tan vulnerables se nos muestran a las manifestaciones de

desdén y de desprecio contra toda especulación teórica en el terreno de las artes.

Rafael

Zabaleta pinta a plena pasta, como en un deseo de potenciar sus colores a todo

trance. La pincelada rehuye, pues, cualquier complacencia que pudiera

conducirle a una suave entonación y a un delicado fundido de las tintas. La

intensidad por sí misma, sin acudir a los recursos tópicos; una pureza descarnadamente

agresiva en los colores y una incontaminada concentración de cada uno de los elementos

materiales que integran el cuadro, vienen a constituir las características

primordiales que nos salen al encuentro siempre en las obras de Zabaleta. A

menudo, su técnica diríase emparentada con aquella puesta en vigor un día por

los divisionistas franceses; y hasta, en trance de buscarle analogías,

pudiéramos dejarnos llevar por alguna que otra referencia a la pincelada llameante

de Van Gogh. Mas entonces será preciso que anotemos bien esta distinción: aquel

procedimiento trataba de justificarse en un más fiel traslado al lienzo de la

atmósfera, las vibraciones de la luz y la coloración que en un momento dado pudiera

desprenderse de cada objeto; en la pintura de Rafael Zabaleta no se trata de

nada parecido, puesto que los colores quieren vivir por sí mismos, independientes

en el mayor grado posible de toda fulguración ocasional. Por ello, si se nos

muestran fragmentados y en su vigor primitivo, no es para fundirse en la retina

del espectador con una mayor pureza en su amalgama, como se propusieron los

franceses, sino para que vibren como unidades irreductibles, en un conjunto dentro

del cual cada uno de ellos pueda conservarse en su más auténtica certidumbre.

La

violencia de semejante cromatismo viene a emparentarse muy de cerca con la

rigidez del dibujo y con esa manera de componer que da como resultado un

encabritamiento de los objetos y las figuras representadas, los cuales parecen

querer hurtarse unos a otros el espacio que se les asigna dentro del lienzo. En

cualquier caso, trátase de lo mismo: de una simplificación, en beneficio de la

fuerza expresiva, que en el color se traduce por la pincelada entera y sin gradaciones,

en el dibujo por el trazo inflexible y en el ajuste total del tema por la

supresión de cualquier elemento secundario.

¿No

estará cuanto acabamos de apuntar perfectamente de acuerdo con aquella

dirección que vimos seguir a la voluntad de arte de Rafael Zabaleta? Creo que

sí; y esa impresión de fatigoso batallar con los medios materiales de

expresión, que a veces nos parece advertir en sus lienzos, nunca podrá

antojársenos, como acaso a algún crítico malicioso o suspicaz espectador, falta

de recursos, impotencia o desmaño, sino esforzada sinceridad pictórica de quien

a toda trance quiere comunicarnos sus peculiares modos de ver y de sentir. En fin

de cuentas, todos esos materiales, si bien son el único camino por donde pueda

realizarse aquella voluntad primera, en cuanto a simples objetos, limitados

como cualquier existencia corpórea, constituyen un cauce demasiado estrecho

para las apasionadas exigencias de toda liberación creadora.

La

resultante final, la obra de Zabaleta, independientemente del espíritu y de la

mano de su autor, puede merecernos una consideración aparte. Si nos dejáramos

llevar por ella, forzoso sería que la situáramos en relación con la de sus

contemporáneos. Preferimos esperar a que otros lo hagan más tarde; hoy, la afinidad

o el parentesco con tal o cual tendencia surgida más allá de los Pirineos, el influjo

mismo de alguna obra ilustre, dócilmente aceptado en la de nuestro pintor,

cobrarían demasiada importancia dentro de estas breves notas. Son muchos los

que piensan haber dado con la clave y el secreto de un artista, en cuanto

pueden colocarlo dentro de la zona de influencia de algún nombre prestigioso.

No seremos nosotros los que vayamos a darles la razón. Lo que aquí nos

interesaba preferentemente era destacar y comprender, en lo posible, la indudable

personalidad de Rafael Zabaleta, aun cuando ella desemboque con facilidad en un

mundo extraño, tal vez, a nosotros. ¿No escribió, en más de una ocasión, aquel

gran crítico que se llamó Carlos Pedro Baudelaire que le beau est toujours bizarre?

[1] Rafael Santos

Torroella (1914 – 2002) fue crítico y profesor de arte, traductor, poeta y dibujante.

Escribía sobre él Ian Gibson (El País Andalucía, 14-10-2003): «Rafael Santos

Torroella […] era sin duda alguna uno de los españoles más cabales de su

generación. Artista, poeta, catedrático y crítico de arte, amigo de sus amigos

y alumnos, estupendo conversador, ensayista incansable, nadador –tenía algo de

hombre del Renacimiento-, RST publicó durante seis décadas centenares de

enjundiosos artículos en diversos periódicos y revistas y numerosos estudios

que por su rigor, la originalidad de sus planteamientos, la amenidad de su

redacción y la pasión investigadora que los animaba ocupan un lugar destacado

en la bibliografía del pasado siglo».

[2] Enrique Azcoaga (1912

– 1985) tuvo amistad con Rafael Zabaleta y con Miguel Hernández. Recordando al

pintor, escribía en 1984: «… Siendo muchas, muchísimas, las tardes, que él,

seguro, y el que suscribe, ante el futuro más incierto, caminábamos Alcalá

arriba, lamentando la situación carcelaria de Miguel Hernández…» [Azcoaga, E.

(1984). Mi buen amigo Rafael Zabaleta. En G. Ureña (coord.). Zabaleta Homenaje (pp. 30-34). Jaén:

Diputación Provincial].

No hay comentarios:

Publicar un comentario